Warum die meisten Dashboards scheitern und was wirklich dahintersteckt

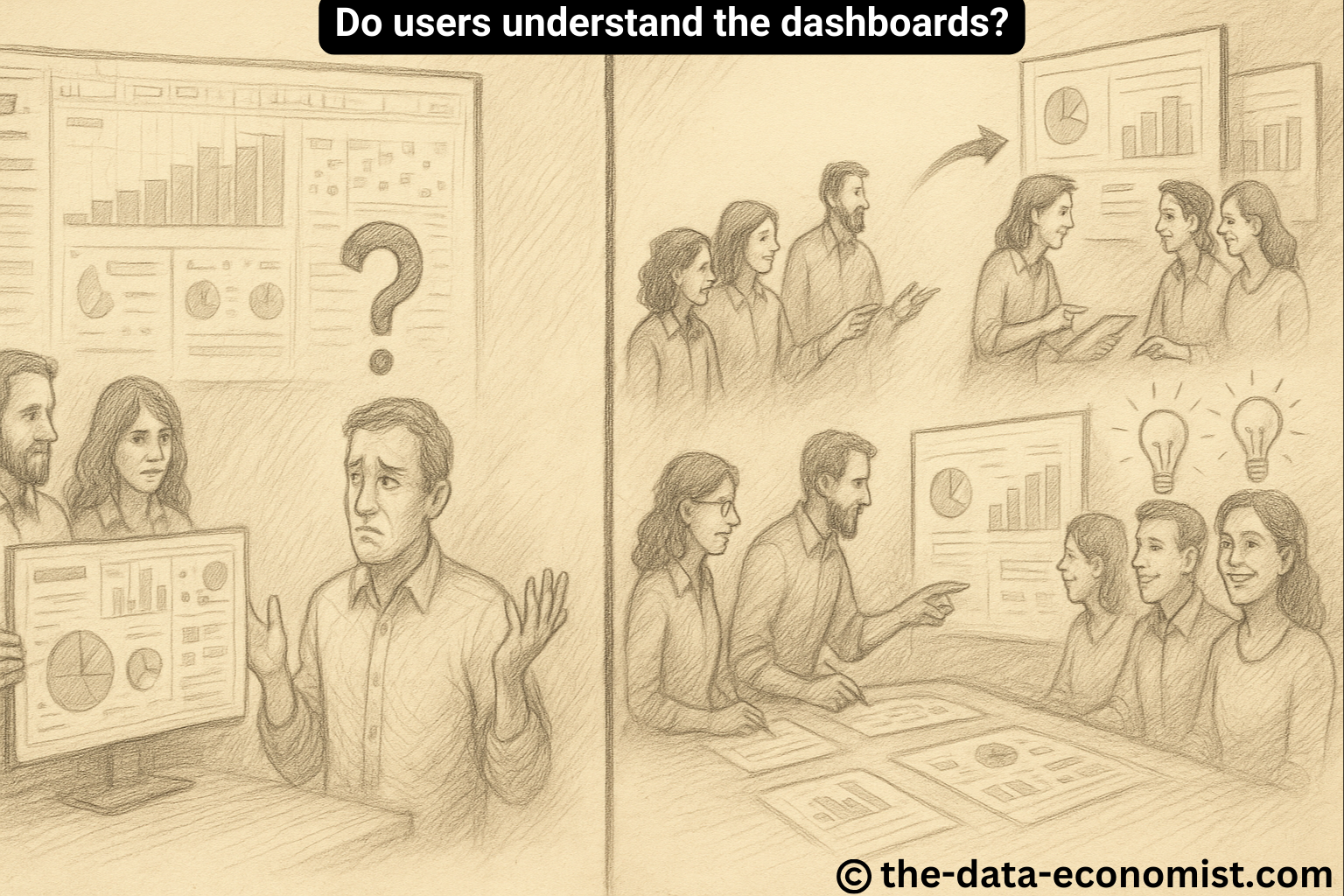

Nicht die Visualisierung ist das Problem, sondern fehlender Kontext, Zusammenarbeit und Nutzerbeteiligung.

Dashboards: Viel Aufwand, wenig Wirkung

Unternehmen investieren massiv in Dashboards. Sie sollen Transparenz schaffen, Entscheidungen erleichtern und den Erfolg messbar machen. Doch in der Realität werden sie oft kaum genutzt oder schlicht nicht verstanden. Der Grund liegt selten in der Visualisierung selbst. Auch das beste Design, die schönste Farbwahl und der eleganteste Chart-Typ helfen nicht, wenn das Dashboard keinen Bezug zum tatsächlichen Arbeitsalltag der Nutzer hat.

Die Wahrheit ist, dass Dashboards in vielen Organisationen als fertiges Produkt gedacht werden, das den Fachbereichen übergeben wird. Damit bleiben sie häufig eine Ansammlung von Zahlen und Visualisierungen, die zwar technisch korrekt, aber praktisch nutzlos sind.

Das Anforderer-Dienstleister-Dilemma

In vielen Unternehmen herrscht ein Anforderer-Dienstleister-Verhältnis zwischen Business und Datenteams. Die Fachbereiche formulieren Wünsche, die Datenteams setzen diese technisch um und liefern am Ende ein professionelles, aber fremdes Werkzeug.

Die Folge: Dashboards werden zwar als Projekt abgeschlossen, aber nicht in die Organisation eingebettet. Nutzer werden mit einer Fülle von Kennzahlen konfrontiert, die ihnen weder vertraut sind noch deren Entstehungsgeschichte sie nachvollziehen können. Sie sehen KPIs, verstehen jedoch nicht, warum genau diese ausgewählt wurden, wie sie zu interpretieren sind oder welche Handlungen daraus folgen sollen.

Wenn Kontext fehlt, scheitert Akzeptanz

Das größte Problem ist, dass Dashboards zwar Zahlen und Visualisierungen liefern, aber keinen Kontext. Menschen verstehen diese nicht von allein, sie brauchen die Geschichte dahinter und die Erklärung, wie diese entstanden sind. Nur wenn klar ist, welche Datenquellen genutzt wurden, welche Definitionen gelten und warum bestimmte Kennzahlen ausgewählt wurden, entsteht Vertrauen. Noch wichtiger ist, dass Nutzer verstehen, was eine Zahl in ihrem konkreten Arbeitskontext bedeutet und welche Handlung sie auslöst. Erst dann wird aus einem Dashboard ein echtes Entscheidungsinstrument.

Hinzu kommt, dass die Realität oft vom Gesagten abweicht. Nutzer beschreiben in Interviews, was sie angeblich brauchen. In der tatsächlichen Nutzung zeigt sich jedoch etwas ganz anderes. Erst durch Beobachtung im Alltag, etwa in begleiteten User-Acceptance-Tests, wird sichtbar, wie Informationen wirklich eingesetzt oder ignoriert werden.

Das Dashboard ist nicht das Ziel

Dashboards sind kein Endprodukt. Sie sind ein Hilfsmittel, um bessere Entscheidungen zu ermöglichen. Der Irrtum vieler Organisationen liegt darin, Dashboards als Abschluss zu betrachten. Richtig verstanden sind sie jedoch der Startpunkt für einen gemeinsamen Lernprozess.

Ein Dashboard entfaltet nur dann Wirkung, wenn es dort präsent ist, wo Nutzer ohnehin arbeiten. Entscheidungsrelevante Kennzahlen sollten nicht in einem separaten Tool liegen, das nur selten geöffnet wird. Sie müssen in den gewohnten Systemen und Prozessen sichtbar sein, sei es im CRM oder direkt in den Arbeitsabläufen.

Der Weg zu wirklich genutzten Dashboards

Um diese Lücke zu schließen, reicht es nicht, an der Visualisierung zu feilen. Unternehmen brauchen ein anderes Vorgehen:

-

Crossfunktionale Zusammenarbeit statt Anforderer-Dienstleister-Denken

Datenteams und Fachbereiche sollten als Partner zusammenarbeiten, von der Definition der Entscheidung bis zur Umsetzung. Nur so entsteht ein gemeinsames mentales Modell darüber, was wirklich relevant ist. -

Iterative Entwicklung mit Feedbackschleifen

Dashboards müssen Schritt für Schritt entstehen und nicht als großer Wurf. Kurze und enge Feedbackzyklen ermöglichen es, Annahmen sofort zu überprüfen und Missverständnisse auszuräumen. -

Beobachtung statt nur Befragung

Interviews erfassen Wünsche, aber nicht Verhalten. Erst wenn Nutzer mit Dashboards arbeiten und dabei beobachtet werden, wird deutlich, wie sie tatsächlich Entscheidungen treffen. -

Transparenz über die Entstehungsgeschichte

Menschen vertrauen Informationen mehr, wenn sie nachvollziehen können, wie eine Zahl entstanden ist. Dashboards sollten daher sichtbar machen, warum bestimmte Kennzahlen gewählt wurden, welche Definitionen gelten und wie sie zu interpretieren sind. -

Relevanz in den Alltag bringen

Dashboards dürfen keine parallelen Welten sein. Kennzahlen müssen in den Arbeitsfluss integriert werden, damit sie genau in dem Moment präsent sind, in dem eine Entscheidung getroffen wird. -

Dauerhafte Feedbackkanäle etablieren

Dashboards sind nie fertig. Ein einfacher QR-Code oder ein Feedback-Link im Dashboard ermöglicht es, kontinuierlich Rückmeldungen einzusammeln. So wird das Dashboard zu einem lebendigen Produkt, das sich gemeinsam mit den Nutzern weiterentwickelt.

Fazit: Vom Reporting zur Entscheidungsmaschine

Dashboards scheitern selten an Balken, Achsen oder Farben. Sie scheitern, wenn sie ohne den Moment der Entscheidung, ohne Einbettung in den Arbeitsfluss und ohne Beteiligung der Menschen entstehen, die sie nutzen sollen. Wer stattdessen Decision-First, crossfunktional und iterativ arbeitet, wer beobachtet statt nur befragt, wer Kennzahlen in die gewohnten Umgebungen bringt und immer durch Feedbackschleifen das Ergebnis sichert, verwandelt Dashboards von der Datensicht in eine dateninspirierte Entscheidungsmaschine. Das Ergebnis sind nicht mehr schöne Bilder, sondern bessere, schnellere und mutigere Entscheidungen, genau dort, wo sie zählen.

Weitere interessante Artikel:

- Advisory | Impulse Talks | Trainings

- Advanced Rapid Data Performance Simulation (ARDPS)

- Architektur im Blindflug: Warum IT der Datenlogik folgen muss – und nicht umgekehrt

- So verändert der smarte Einsatz von KI den Umgang mit Wissen im Unternehmen

- Datenkompetenz ist Führungsaufgabe – und zwar heute, nicht morgen.

- Geändert am .

- Aufrufe: 1062