Interview zur MIT-Studie The GenAI Divide: Backoffice, GenAI und Data Strategy – warum Unternehmen zögern und wie es besser geht

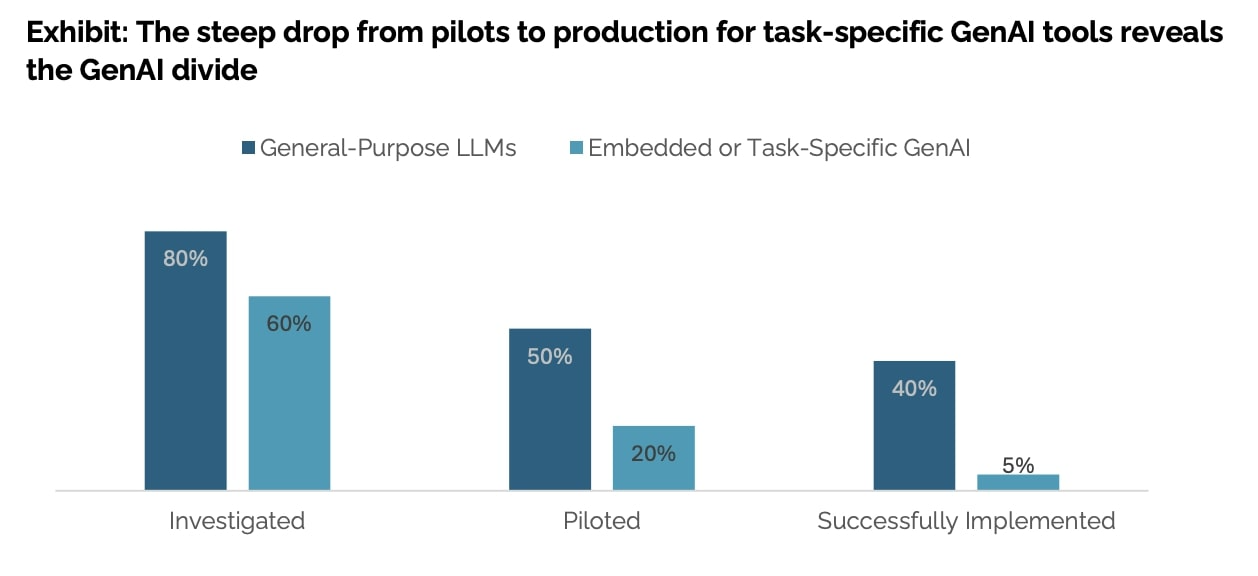

Die MIT-Studie The GenAI Divide zeigt: Nur ein Bruchteil der GenAI-Pilotprogramme liefert echten wirtschaftlichen Impact – die Mehrheit stagniert.

Die Untersuchung der MIT-Initiative macht eine deutliche Kluft sichtbar: „About 5% of AI pilot programs achieve rapid revenue acceleration; the vast majority stall, delivering little to no measurable impact on P&L.“ Die größten Erfolge entstehen dabei nicht in Marketing und Sales, sondern im Backoffice. Zudem zeigen die Ergebnisse, dass zugekaufte Lösungen und Partnerschaften erfolgreicher sind als Eigenentwicklungen und dass Adoption besser gelingt, wenn Linienmanager die Einführung treiben. In diesem Interview werden die Befunde der Studie eingeordnet – und mit meinen eigenen Perspektiven zur modernen Data Strategy verknüpft, insbesondere zur Rolle von Governance und Data & AI Literacy als Enabler.

Frage:

Die MIT-Studie „The GenAI Divide“ zeigt, dass der größte ROI bei GenAI-Projekten im Backoffice erzielt wird – nicht im Vertrieb oder Marketing. Warum ist das so überraschend?

Antwort:

Weil viele Unternehmen bisher vor allem in Sales und Marketing investiert haben, in der Hoffnung, durch datengetriebene Kampagnen oder neue Kundeninteraktionen zusätzliches Wachstum zu erzielen. Die Studie macht jedoch deutlich, dass gerade die Automatisierung im Backoffice die stärkeren Effizienz- und Kostenvorteile bringt. Dort lassen sich Outsourcing reduzieren, Prozesse verschlanken und Durchlaufzeiten beschleunigen – Effekte, die sich unmittelbar im P&L niederschlagen. Überraschend ist das insofern, als seit Jahren das Schlagwort „Data-driven Marketing“ dominiert, während sich gerade hier GenAI noch schwer tut. Gründe sind Qualitätsrisiken, Reputationsfragen und die Sensibilität in der Kundenansprache. Im Backoffice dagegen sind die Prozesse auf einer übergeordneten Ebene klarer strukturiert und damit besser geeignet, schnelle und messbare Ergebnisse zu liefern.

Frage:

Aber Automatisierung im Backoffice ist doch kein neues Thema. Warum haben klassische Ansätze wie RPA oder Digitalisierung das nicht schon geschafft?

Antwort:

Richtig ist, dass Automatisierung dort nicht neu ist. Technologien wie RPA waren aber stark regelbasiert und konnten nur in sehr stabilen, strukturierten Abläufen zuverlässig arbeiten. In der Realität sind Backoffice-Prozesse zwar auf der Makro-Ebene standardisiert – jeder Finanz- oder HR-Bereich kennt Aufgaben wie „Rechnungen bezahlen“ oder „Verträge verwalten“ –, auf der Mikro-Ebene zeigen sich jedoch enorme Unterschiede. Unterschiedliche Rechnungsformate, abweichende Workflows je nach Land oder Abteilung und individuell formulierte Vertragsklauseln haben klassische, regelbasierte Lösungen schnell an ihre Grenzen gebracht. Genau hier setzt GenAI an: Es versteht Sprache und Kontext, erkennt Muster in unstrukturierten Dokumenten oder E-Mails und kann Ausnahmen flexibler behandeln. Dadurch werden erstmals auch jene Prozesse automatisierbar, die für RPA zu komplex und variantenreich waren.

Frage:

Das klingt widersprüchlich: Einerseits sind die Prozesse standardisiert, andererseits variantenreich. Wie passt das zusammen?

Antwort:

Es ist kein Widerspruch, sondern eine Frage der Perspektive. Auf der Makro-Ebene sind die Abläufe klar definiert und vergleichbar – Rechnungen müssen geprüft, Zahlungen freigegeben, Verträge abgelegt werden. Auf der Mikro-Ebene aber, also im Detail, gibt es eine enorme Varianz. Jede Rechnung sieht anders aus, jeder Vertrag enthält individuelle Klauseln, jeder Standort hat eigene Genehmigungswege. Für klassische Systeme war diese Vielfalt kaum handhabbar. GenAI schließt genau diese Lücke, weil es semantische Zusammenhänge erkennt und auch in unstrukturierten Daten zuverlässig arbeiten kann.

Frage:

Warum setzen Unternehmen trotz dieser Potenziale Backoffice-Automatisierung nicht konsequenter um?

Antwort:

Das hat mehrere Ursachen. Zunächst wird das Backoffice noch immer primär als Kostenstelle wahrgenommen und erhält deshalb weniger strategische Aufmerksamkeit als kundennahe Bereiche. Hinzu kommt, dass Finance, HR oder Procurement organisatorisch häufig schwächer aufgestellt sind und weniger Budget sowie Sponsorship auf Vorstandsebene besitzen. Ein weiterer Grund ist die Angst der Mitarbeitenden: Viele befürchten, durch Automatisierung ersetzt zu werden, und leisten offenen oder verdeckten Widerstand. Technisch kommt erschwerend hinzu, dass Prozesse historisch gewachsen, schlecht dokumentiert und von heterogener Legacy-IT geprägt sind. Schließlich fehlt es oft an klaren Effizienz-Kennzahlen, sodass sich Business Cases schwer belegen lassen. Zusammengenommen zeigt das: Die Herausforderung liegt weniger in der Technologie als vielmehr in Organisation, Kultur und Priorisierung.

Frage:

Wie ordnen sich diese Ergebnisse in den Vergleich zur klassischen Data-Strategy-Vorgehensweise ein?

Antwort:

Es gibt klare Gemeinsamkeiten, aber auch Akzentverschiebungen. Beide, klassische Data Strategy und die MIT-Studie, betonen die Bedeutung einer Business-Value-orientierten Use-Case-Auswahl, die tiefe Integration in Prozesse und den Aufbau von Kompetenzen. Unterschiede ergeben sich jedoch in der Rolle der Governance. Moderne Data Strategy versteht Governance nicht als Hemmschuh, sondern ausdrücklich als Enabler: Sie schafft Standards, sichert Datenqualität, definiert Verantwortlichkeiten und legt damit die Grundlage für Digitalisierung und für den erfolgreichen Einsatz von AI. Die MIT-Studie wiederum dokumentiert, dass viele Führungskräfte Governance eher als Blockade empfinden und sie als Erklärung nutzen, warum Projekte nicht schneller vorankommen. Das heißt nicht, dass Governance in den Augen der Studie unwichtig wäre, sondern lediglich, dass sie in der Praxis oft missverstanden wird. Ohne Governance bleibt jede GenAI-Initiative Stückwerk, aber Governance muss als Ermöglicher gedacht werden, nicht als Stoppschild.

Frage:

Heißt das, die MIT-Studie unterschätzt die Bedeutung von Governance?

Antwort:

Nicht wirklich. Sie zeigt vielmehr auf, dass Governance in Unternehmen häufig falsch eingeordnet ist. Statt als Fundament für Standardisierung und Skalierung wird sie als Hindernis wahrgenommen. In Wirklichkeit liegen die Probleme jedoch in Integration, Ressourcenausrichtung und Adoption. Governance bleibt absolut zentral – aber sie muss so gestaltet sein, dass sie die Brücke zwischen Sicherheit und Innovation schlägt.

Frage:

Wie muss Governance im AI-Kontext gedacht werden, damit sie tatsächlich als Enabler wirkt?

Antwort:

Governance wird dann zum Enabler, wenn mehrere Dimensionen ineinandergreifen. Zunächst braucht es Standardisierung: klare Datenmodelle, Prozesse und Schnittstellen bilden die Basis für jede Form von Automatisierung. Ebenso wichtig ist Transparenz darüber, wer welche Daten für welchen Zweck nutzen darf – oder sogar nutzen sollte –, um fundierte und dateninspirierte Entscheidungen treffen zu können. Governance bedeutet also nicht nur, Missbrauch zu verhindern, sondern aktiv Orientierung zu geben und Daten im Sinne von Wertschöpfung und Verantwortung nutzbar zu machen. Sie darf darüber hinaus nicht als Innovationsbremse wirken, sondern sollte vielmehr einen sicheren Rahmen schaffen, innerhalb dessen neue Anwendungen verantwortungsvoll entstehen können. Und schließlich spielt die Daten- und KI-Kompetenz eine zentrale Rolle: Führungskräfte wie Mitarbeitende müssen nicht nur in der Lage sein, Daten zu verstehen und zu nutzen, sondern auch ein realistisches Bild von künstlicher Intelligenz entwickeln. Dazu gehört das Wissen darüber, was AI tatsächlich leisten kann, wo ihre Grenzen liegen, wie Bias und Halluzinationen entstehen und wie Ergebnisse kritisch hinterfragt werden sollten. Erst wenn diese Elemente zusammenspielen, wird Governance zur Grundlage für eine verantwortungsvolle, skalierbare und wirksame Nutzung von AI.

Frage:

Wenn klassische Data Strategy Governance so stark betont, worin unterscheidet sich dann eine moderne Data Strategy?

Antwort:

Eine moderne Data Strategy verschiebt den Schwerpunkt. Während klassische Ansätze stark aus einer risikoorientierten Perspektive heraus entstanden sind – Ordnung schaffen, Standards setzen, Compliance sicherstellen – geht es heute stärker darum, den Wertbeitrag in den Vordergrund zu stellen. Moderne Strategien sind dynamischer, enger mit den Fachbereichen verknüpft und integrieren Data und AI von Anfang an. Sie verstehen Daten als Produkt, das gepflegt, entwickelt und genutzt wird – mit klarer Ownership und messbarem Nutzen. Governance bleibt dabei die Grundlage, aber nicht als Selbstzweck, sondern als Ermöglicher, damit Datenprodukte und AI-Lösungen verlässlich und vertrauenswürdig skaliert werden können. Außerdem rücken Themen wie Data & AI Literacy in den Mittelpunkt: Unternehmen müssen ihre Führungskräfte und Mitarbeitenden befähigen, Chancen und Grenzen von AI zu verstehen, um verantwortungsvolle Entscheidungen treffen zu können.

Frage:

Was bedeutet das konkret für Unternehmen, die ihre Data & AI Strategy jetzt schärfen wollen?

Antwort:

Konkret heißt das: Unternehmen sollten ihre Prioritäten neu ordnen und nicht nur auf glänzende Marketing- oder Sales-Use-Cases setzen, sondern gezielt Backoffice-Prozesse adressieren, wo sich schnelle und messbare Erfolge erzielen lassen. Sie sollten außerdem Partnerschaften nutzen und nicht alles selbst entwickeln, da spezialisierte Anbieter oft erfolgreicher sind. Ebenso entscheidend ist es, die Fachbereiche stärker einzubinden und Kompetenzen aufzubauen, statt AI nur in zentralen Labs zu verankern. Governance muss so gestaltet sein, dass sie Standardisierung und Vertrauen ermöglicht, aber zugleich Innovation erlaubt. In Summe bedeutet eine moderne Data Strategy, Business Value, Governance, Literacy und Empowerment in Einklang zu bringen – nur so gelingt es, GenAI nicht nur in Piloten auszuprobieren, sondern echten wirtschaftlichen Impact zu erzielen.

Zusammenfassung:

Die MIT-Studie bestätigt viele Prinzipien, die auch in klassischen Data Strategies verankert sind, verschiebt aber die Gewichte hin zu Dezentralisierung, Backoffice-Fokus, Buy-vs.-Build und organisationalem Lernen. Governance bleibt das verbindende Fundament – bereits als Enabler verstanden, in der Praxis jedoch häufig als Blockade missverstanden. Eine moderne Data Strategy baut genau auf dieser Grundlage auf, setzt aber stärker auf Wertbeitrag, Data-&-AI-Literacy, Produktdenken und die Integration von AI. Unternehmen, die diese Elemente miteinander kombinieren, schaffen die Basis für eine daten- und AI-getriebene Organisation, die nachhaltig Wert generiert.

Weitere interessante Artikel:

- Advisory | Impulse Talks | Trainings

- Head Phone Strategy: Navigieren zur nachhaltigen Data Inspired Culture

- Die Zukunft der Unternehmensführung: Dateninspirierte Führung als Erfolgsfaktor

- So verändert der smarte Einsatz von KI den Umgang mit Wissen im Unternehmen

- Daten- und KI-Strategien: Warum Unternehmen ihre strategische Verantwortung nicht delegieren sollten

Data Governance Strategy, Datenstrategie, AI Strategy, Data & AI Strategy, Daten & KI Strategie, KI Strategie, MIT Studie The GenAI Divide, Interview Data & AI Strategy

- Geändert am .

- Aufrufe: 1227